在歐洲�����,關于葡萄酒文化與知名度的話�����,應該是屬法國是最有知名度的�����,那么�����,各位知道法國葡萄酒的組曲是怎樣的嗎?下面���,就讓我們一起去詳細的了解一番吧�。

以個人和歐洲人打交道20多年的經(jīng)歷���,我一直以為,要了解與我們迥然不同的歐洲生活藝術����、乃至西方的生活藝術����,法國是一個很好的切入口。而要了解法國文化���,葡萄酒又不失為一個很好的切入口�����。對國人而言��,葡萄酒也是對法國文化所有的想象�����、理解和憧憬之中��,最具代表性的象征之一���。

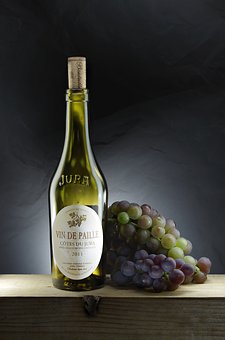

法國的葡萄酒名氣大,對法國而言分量也重����。每年110億歐元的產(chǎn)值����,其中70多億歐元出口(大約相當于賣掉了200架空中客車飛機),更重要的是����,葡萄酒和香水���、埃菲爾鐵塔一樣,是法國的“名片”�����。

品嘗葡萄酒的過程��,是一個調(diào)動身體器官對葡萄酒進行鑒別和欣賞的過程:眼�,看酒的顏色、清純度���。鼻���,聞酒香、辨氣味����。入口品嘗,小啜一口�,使酒均勻地充滿口腔;先半張著嘴�,讓舌頭攪動正在和空氣混合著的酒,以品嘗和評判它的細微差別口味����;然后再慢慢地一飲而盡。耳�,耳朵對品嘗葡萄酒也有作用嗎?當然����。不過這指的不是已經(jīng)裝了瓶的酒,而是“聽”橡木桶中正在經(jīng)歷云雨�、處于發(fā)酵、釀造過程中的酒�。

現(xiàn)在,我們權且把對葡萄酒文化的認識之旅���,當作一次“聆聽葡萄酒樂曲”的過程吧���,這組“樂曲”中,也將打開我們認識法國文化的一扇窗�����。

根據(jù)法國經(jīng)濟統(tǒng)計研究院的數(shù)字����,法國15歲以上人口人均年消費葡萄酒的數(shù)量����,在40年中降低了38%:1960年��,這個數(shù)字是年人均24.6升����,到了2001年則只有15.1升。雖然喝得數(shù)量少了�����,但是質(zhì)量已經(jīng)大幅提高�����。高品質(zhì)的葡萄酒早已經(jīng)端上尋常百姓家的餐桌��。當然���,這對于生產(chǎn)者而言意味著更為嚴峻的競爭��。競爭不僅體現(xiàn)在酒的質(zhì)量上�,也體現(xiàn)在酒瓶的個性�、商標的設計���、售后服務等各個環(huán)節(jié)����。

人們一提起法國人,總是和浪漫����、懶散等詞匯相聯(lián)系。法國人當然就不愛聽這些��。不過�����,就算真是這樣��,至少在釀制葡萄酒這一點上�,法國人比意大利人、西班牙人等鄰居�����,還是多了一點嚴謹和認真��,所以終成大業(yè)。意大利的葡萄酒有不少物美價廉的�,特別是白葡萄酒,但總體上品質(zhì)比法國酒差得遠��。西班牙就更不如了�。至于葡萄牙,雖然從中文看�����,好像那兒才是正宗的葡萄酒�����,但實際上能提起來的葡產(chǎn)葡萄酒實在太有限����。但稍甜的波爾圖開胃酒卻品質(zhì)優(yōu)異、聲名遠揚�����,簡直是打遍天下無敵手���。

至于法國葡萄酒優(yōu)于其他周邊國家的原因����,除了氣候、葡萄品種等這些硬件之外���,恐怕首先還是在釀制工藝上的差別���。相比之下��,意大利人�����、西班牙人釀制葡萄酒的隨意性太強��。比如�����,在法國博艮第地區(qū)����,還有超過90%的酒農(nóng),是采用人工收獲葡萄的方式�����。成本上肯定比機器收摘要高得多;但質(zhì)量上�,顯而易見,也好得多����。為什么博艮第葡萄酒普遍較貴?這應該是一個理由吧�����!

還有����,法國明文規(guī)定,酒農(nóng)不能在葡萄生長過程中對葡萄秧澆水�。而施肥的次數(shù)越少,越能賣出好價錢�����。在波爾多以東40公里的卡斯蒂泳山坡的豐波德酒莊里,酒莊的所有者撒巴特先生說,“我們一年最多施7次肥���。”品酒專家瑪麗女士這樣解釋說,這是因為法國人認為�,葡萄酒應該是葡萄、土壤�����、氣候等純自然因素的組合����,人工的痕跡越少,越能說明這種“上帝的禮物”的珍貴之處��。在其他國家��,如澳大利亞��、美國����,由于氣候因素的限制����,酒農(nóng)們不得不對葡萄秧澆水、施大量的肥料。而在法國�,如果不具備適當?shù)臍夂驐l件,法律就不允許你種葡萄��、釀酒�����!那么���,外人如何監(jiān)督“給葡萄秧澆水施肥”的次數(shù)呢�?瑪麗說��,除了經(jīng)驗之外����,最直接的辦法就是從賬目上查!

法國的葡萄酒文化是十分繁榮的�,其擁有著許許多多的葡萄酒產(chǎn)區(qū),像著名的波爾多�、勃艮第、普羅旺斯等等葡萄酒產(chǎn)區(qū)都是坐落于法國���,感興趣的朋友們可以去深入了解一下也是不錯的����。