對于美好的事物���,大家最關心什么�?

年份�����!

看到美女會好奇她的年齡��,擔心認識個60+的“凍齡美女”�����;遇到美酒�,你想知道她的年份,不然生怕錯付了份酒水錢����。

美女自有身份證來驗證芳齡,可是一瓶不言不語的葡萄酒����,該如何判定呢���?科學家為此嘗試了各種方法,譬如說像考古學家一樣�����,利用碳-14���、氬-40等放射性同位素的半衰期來計算葡萄酒的年份�。

雖然是很簡單很準確,但是卻有個致命的弱點 —— 這些方法都需要把葡萄酒瓶子打開��,從里面取出酒滴來才能檢測��。

千金難買心頭好���,對于大批量出產的葡萄酒�,拿一瓶來檢測也是無所謂的�����,但是對于那些年份絕佳的頂級葡萄酒�����,能就這樣隨隨便便地打開嗎����?

那究竟有沒有方法

可以不用開酒瓶

就能測定葡萄酒年份代呢?

還真有��!

壞消息是:要測年份必須要有核爆,就是毀天滅地的那種爆炸啊���。

boom?����。�。。�。?/p>

而好消息是:我們的前輩們早就為我們爆炸過了��,我們只需坐享其成,真棒~

聽到這里�,是不是有點懵呢?

別急����,聽我慢慢說~

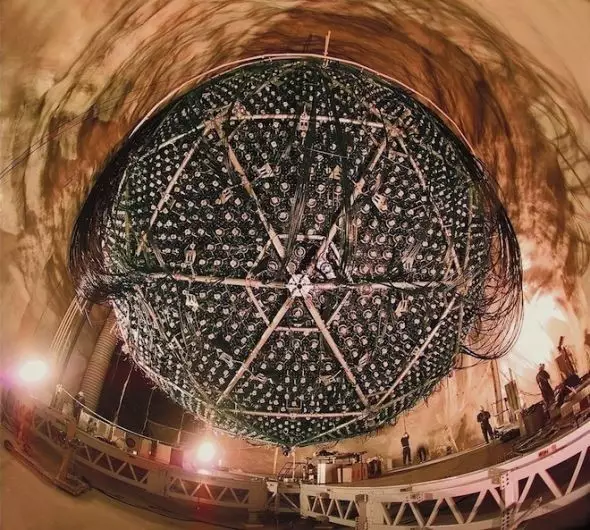

科學家們在檢測葡萄酒樣品中放射性的時候,居然檢測到銫-137 這種放射性物質的存在���。而銫-137是一種人造的同位素�,它只能在人工核裂變中產生��。

為尋求真相����,科學家們進一步檢測了波爾多出產的不同年份的葡萄酒中銫-137 的放射性���,發(fā)現(xiàn)這些放射性和其產出年份是有一定函數(shù)關系的����。特別是在 1950 ~ 1963 年之間和1986 年產出的葡萄酒中���,銫-137 的放射性異常的高�����,而 1950 ~ 1963 年之間恰恰是人類大規(guī)模進行核爆炸實驗的時期�, 1986 年則正好是切爾諾貝利電站核泄露的日子���。

同時��,科學家發(fā)現(xiàn)葡萄酒中銫-137的放射性隨年份的變化與整個北半球土壤中銫-137的變化(主要因為核爆炸后放射性塵埃的沉積)出奇的一致�����,這正好說明了葡萄酒中銫-137放射性的變化反應了人類不同時期核爆炸對環(huán)境的影響���。反過來講,假如知道了葡萄酒中銫-137放射性�����,就能通過這個函數(shù)關系推導出葡萄酒的出產年份��。

更妙的是�����,因為銫-137 放射性很強���,能夠輕易穿透厚厚的玻璃瓶壁�����。因此科學家們只需要證明玻璃瓶和木塞并不存在銫-137�����,就可以在不打開瓶子的情況下直接對葡萄酒進行檢測�����。

繞暈了吧���?

簡單來說就是:由于核爆炸的關系����,只要是離核炸區(qū)不是太遠的葡萄(譬如法國、西班牙��、中國�、美國),都帶上了微量的銫-137����,而銫-137讓我們可以不用開瓶就能推出葡萄酒的年份。

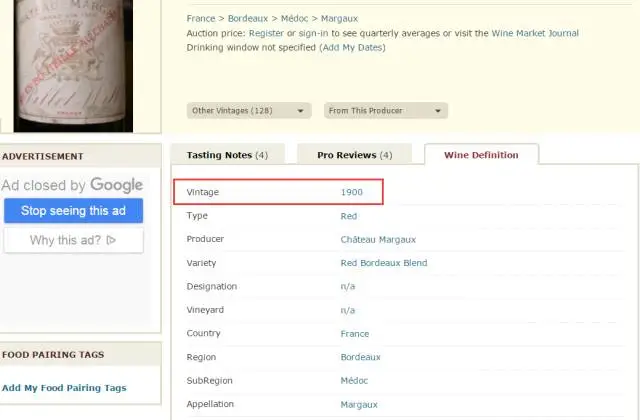

2000 年�,有一組名為 Margaux 1900 的系列葡萄酒出售,據(jù)稱其釀造年份是 1900 年�,整整跨了一個世紀,每瓶高達3000 歐元����!

谷歌一下這款酒����,還能找它的信息��,年份寫的是1900

于是科學家對這款古董級葡萄酒做了銫- 137 放射性的測試��,結果發(fā)現(xiàn)其放射性都很高����,推導這款酒的釀造日期應該在1963年��。而科學家同時利用碳 - 14 測定其年份����,也獲得了一致的結果。也就是說�,科學家成功利用核爆炸打了一波假。

即使前蘇聯(lián)核泄漏事件已經過了30年�����,芬蘭首都赫爾辛基在2016年探測到當?shù)氐匿C-137(Caesium 137)仍然高于正常水平,不過芬蘭當局強調��,這個輻射量仍然相對輕微�,不會影響人體健康。

當然��,這個方法也有一定局限性���。比如早于1950年的葡萄酒就很難分辨�,因為之前沒有發(fā)生人工核爆�,所以基本不含有銫-137;即便是1950年以后的葡萄酒�,在低銫-137放射性過低的情況下,測定的精度會下降�,譬如澳大利亞等遠離核爆炸的地區(qū)所產出的葡萄酒�,就很難利用這個方法來鑒定了。